2021年06月17日

幕末の田無10 撃剣!並木綱五郎

10 幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

戦力増強 振武軍!田無の剣豪 並木綱五郎!

新政府の追求を怖れたのか、田無には下田家文書も含めて振武軍に関係する記録がほとんど残っていません。

でも無いわけではありません。

振武軍会計下役(尾高新九郎の補佐)北條隆八郎の『戊辰私乗』には現代訳すると

「滞在すること十数日 隊の名簿を作り、規則を定め、近隣住民への略奪行為を禁じ、兵具を整備しています。我々の隊の噂を聞きつけて入隊するものが後を絶ちません」

旨の記録があります。

宿舎の西光寺境内では連日剣術の練習をしていて、幹部は来たるべき決戦に備え、多摩各地に兵士のリクルートに余念が有りません。

この頃のニュースとして面白い話が残っています。

西光寺境内での剣術練習は公開されていて、少し腕に覚えのある者の参加を許したそうです。その話を耳にして参加した男の一人に田無村北芝久保に剣術道場を開いていた並木綱五郎がいます。

なにが面白いかというと、人並み外れた並木の剣に、何人もの隊士が挑んだが

一人も勝てなかったというのです。

『田無市史第3巻通史編』では、並木は北辰一刀流を江戸の千葉道場で学び、撃剣といわれる腕前になります。元治、慶応年間には田無の北芝久保に道場を持ち1871年(明治4年)に46歳で病死。亡骸は芝久保の並木家の墓に埋葬されたことが記されています。

2021年06月04日

幕末の田無9 総持寺(西光寺)裏で男を斬首!!!

9幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

総持寺(西光寺)裏で男を斬首!!!

急造りながら振武軍は田無で以下のように3軍に組織化されます。

頭(かしら) 渋沢喜作

前軍頭取 野村良造

中軍頭取 滝村庄吉

後軍頭取 渡辺遠

会計頭取 尾高新五郎

実際には尾高新五郎は横澤新五郎と変名を使っていますがここは名前は一本化しておきます。

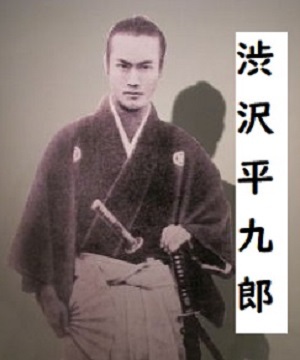

注目のイケメン渋沢平九郎は中軍組頭(副頭取)。

250名から300名の兵が3つの寺院に寝泊まりしますので、寺院の位置を地図で確認しておいて下さい。

日付は不明ですが、官軍の回し者と見られる男が一人捕らえ、尋問するが自白を得ず、やむなく後軍頭取の渡辺遠が西光寺の墓所側で首をはねます『戊辰日誌』。

西光寺の過去帳には氏名不明の者を慶応4年5月7日に埋葬した記録があるのでこれが斬首された男のことと推定されます。

斬首は明治の中期まで行われた刑の執行方法の一つで、有名なところでは安政の大獄の吉田松陰、明治中期の毒婦と呼ばれた高橋伝などがあります。

田無には新政府の追求を怖れたのか、膨大な記録である下田家文書も含め、振武軍に関係する記録がほとんど残っていません。

明治初期の田無宿(柳沢宿)の図。

つづく。

2021年06月01日

幕末の田無8 振武軍(脱走兵)250名駐屯する

8.幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

1868年5月1日当時、田無村は僅か15歳の江川太郎左衛門英武(ひでたけ)が納めていた。

新政府の総督府に英武が宛てた届出には「5月1日に脱走兵250名程が田無の3つの寺に刀・小銃で武装し分宿し近郊の見回りを行っている」旨の報告あり。

江川太郎左衛門英武は幕末史で有名な伊豆韮山に反射炉を設営した江川太郎左衛門英龍の五男で、いち早く朝廷に恭順の意を示していた。

その当時の江川太郎左衛門家の領地の広大なこと。まさに有力大名クラス。

田無山総持寺

総持寺の西450mの田無町5丁目7の観音寺。

田無の3つの寺とは西光寺、密蔵院、観音寺のことで『新編武蔵野風土記稿』によると3寺の本堂の広さは合計で250畳ほど。

兵士250名が駐屯するには相当狭い。

なお1875年(明治8年)西光寺は密蔵院、観音寺を吸収合併し田無山総持寺となります。

田無が駐屯地に選ばれた理由として考えられるのは3つほど。

①青梅街道で江戸防衛の要である甲府に進軍できる。

②一橋領のある高麗日高や渋沢の故郷である血洗島(現、深谷市)に進軍できる。

③水戸藩江戸屋敷に出入りしていた田無村名主、下田半兵衛富潤(とみひろ)とは面識があった。

堀之内から田無に屯所を移した日は、江川の届出や蔵敷村(現、東大和市)の名主、内藤杢衛門の『里正日誌』では5月1日とあるが、渋沢喜作の証言や『渋沢平九郎伝』は4月の28日頃と食い違っている。

慌てた喜作の記憶違い、記録違いかもしれない。

つづく。

2021年05月30日

幕末の田無7 新五郎、官軍よそおい銃器強奪!

7.幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

新五郎、官軍よそおい銃器強奪!

尾高新五郎は後世でTVドラマに打ってつけのある面白い武器略奪作戦を実行してみせます。

なんと江戸城田安門に近い幕府陸軍屯所の最新式銃器およそ200挺を、官軍の服装を模して奪ったのです『彰義隊戦史』。

彰義隊脱走兵が持ってきた約100挺と合わせ約300挺の銃があつまります。

アメリカで南北戦争が終り、大量の武器の余剰に眼を付けた長崎のグラバー商会やフランスの商社が、アメリカから武器を買い付け、幕府と新政府の両サイドに軍艦、大砲や銃を売り内乱を煽ります。

軍資金が乏しくなった渋沢喜作は屯所であった妙法寺を脅し500両を献金させます『戊辰私乗』。

一種の立ち退き料でもあったようです。

では、どこに移動するのか。お待ちかね、田無の登場です。

かれら武装集団が振武軍と名乗ったのは『戊辰日記』では田無で、『戊辰私乗』では堀之内でと記録が分れる。どちらにせよ規模が大きくなり、堀之内の妙法寺では手狭になり、また堀之内は官軍の通路となる甲州街道に近すぎることもあり、田無村に屯所を移すことになります。時は1868年5月1日 (4月29日田無着の文献もある)

つづく。

2021年05月26日

幕末の田無6 彰義隊内ゲバで分裂!

6.幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

彰義隊 内ゲバで分裂へ。

やがて徳川家に心を寄せる百余名が浅草の東本願寺に集まり、集団名を「彰義隊」とし、慶喜公警護のためと、上野の寛永寺に入り駐屯はじめます。

寛永寺では山岡鉄太郎の遊撃隊が既に慶喜の警護を担当しており、彰義隊は江戸市中の警備にあたります。

大政奉還直後の政治的空白期間に、幕府重臣から空席であった甲府城代にどうかという打診を受けた喜作は、彰義隊のことで手一杯とその誘いを断ります。

同じ打診を受けた新撰組近藤・土方はこれに応じ、甲州鎮撫隊を編成し3月6日甲州勝沼の戦いで板垣退助率いる土佐藩兵主力の新政府軍に敗れた。

農民出身の渋沢喜作や近藤勇に、江戸防衛の軍事的要所である甲府城を任せようという幕府の意図を、工野正樹氏(西東京市在、歴史研究家)は恭順に徹する慶喜が武装組織の分散を計ったのではと推測しています。

要は、彰義隊も新選組も江戸には邪魔だということか。

彰義隊は3月初めには1500名余の部隊になるが、江戸中心部から離れた郊外(田無が頭にあったかも)に布陣し情勢を注視すべきとする喜作と、江戸市中にいてこそチャンスを活かせるとする天野との間で意見が衝突した。

また、戦にはまず軍資金が必要だから豪商に用立てさせるとする喜作に対し、天野はそれは隊名を汚す行為だと強く反発。両派はお互い襲撃しあう、激しい内ゲバがはじまる。

4月11日江戸城は開城し、慶喜は水戸に引退する。

喜作は松戸まで慶喜一行を見送ると、天野と別れ彰義隊を後にした。

喜作と共に彰義隊を脱出した者は杉並の堀之内の料亭信楽亭に終結した。信楽亭は日蓮宗妙法寺の門前にあった。

この中には尾高新五郎、渋沢平九郎がいた。ここで新五郎は後世でTVドラマに打ってつけのある面白い武器略奪作戦を実行してみせます。

つづく。

2021年05月24日

幕末の田無5 天野八郎 田無に現る!

5.幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

鳥羽伏見で敗北した旧幕府軍の江戸への帰還を助けた喜作は、1868年2月に江戸に戻り登城するも、慶喜の恭順の心は固い。

再度、徳川勢力を結集し薩長に対抗しょうと訴える喜作の言葉に耳を傾けるものは少なかった。なんたって主君が静かにしておれというのですから。

幕府陸軍の須永伝蔵が、慶喜公が辱めを受ける事態になれば挙兵し、薩長と戦うべし! と同志を募り、雑司ヶ谷の料亭茗荷屋に17名(主に一橋家関係者)が集まる。このグループがやがて彰義隊となる。

喜作は主君である慶喜が謹慎中に家臣は軽々しく行動すべきでないとして初会議には参加していない。この時点では徹底抗戦の気持ちはないようです。

会議には、幕末史を飾るイケメンの一人、渋沢平九郎が参加していた。

栄一の見立て養子となる平九郎を「風采、容姿、気立て、剣(神道無念流)いずれも優れて」と栄一は可愛がった。

やがて田無宿にも174cmの平九郎が闊歩することになる。色めく田無小町たち❤かどうかは分かりません。

その後何度か会合を重ね、喜作の参加を得て、67名が署名する仮名「尊王恭順有志会」が発足し、頭取に渋沢喜作、副頭取に天野八郎が就いた。

天野は一頃、明治の囲碁棋士で有名な巌崎健造(海老沢健造)の田無宿の実家にいたという。巌崎の実家は旅籠であり、旅籠で海老沢姓の経営となると「角屋」の海老沢権右衛門がそれだろう。現在の東光電波ビルのある場所で、有名な旅日記『御嶽菅笠』にある角屋のことだと思われます。ちなみに田無宿は柳沢宿とも言われていました。いよいよ田無が登場しはじめます。つづく。

2021年05月24日

幕末の田無4 薩摩の挑発と鳥羽伏見戦。

4.幕末の田無(その時時代は動いたかもね)

薩摩藩邸焼き討ちから鳥羽伏見の戦い。

大政奉還で政治を朝廷に返還した慶喜。急に返還されても政治経験のない、朝廷と薩長勢力は、狼狽します。

倒幕という軍事目的も失い凹む倒幕派。朝廷でも、土佐藩主山内容堂を中心とする公武合体論者に接近する公家が増え、新政権は再び徳川家を核に組織されそうな流れに。

喜作はその流れを現実にするため走り回ります。

危機感を強める薩摩の西郷隆盛は、旧幕府支持勢力と一戦を交えるために、思い切った一手を打ちます。

江戸三田の薩摩藩邸から江戸市中に浪士を放ち、放火、強盗、婦女暴行など騒乱行為を行わせ、治安当局(庄内藩兵ら)を挑発し始めます。

薩摩藩邸に逃げ込んだ浪士の引き渡しを再三拒む薩摩に、ついに庄内はキレ、いわば薩摩藩邸(一種の大使館)を焼き討ちします。

これを宣戦布告とみた薩摩は長州も交えて京都に兵力5000で進軍します。

一方、慶喜は大阪城に陣を張り、フランス式訓練を受けた旧幕府陸軍と会津・桑名と新撰組など兵力15000で、薩摩長州藩兵と鳥羽・伏見で交戦します。

英国大使を含め、大方の予想では兵員数、武器の近代性の何れも優れた旧幕府軍が圧勝すると思われていましたが、幕府軍は敗北し、慶喜は将兵を置き去りにして海路江戸に脱出する前代未聞の行為に打って出ました。

いよいよ喜作が動きます。田無登場まであと僅か。

2021年05月21日

幕末の田無3 武州世直し一揆迫る!

3.幕末の田無(そのとき時代は動きそうになった)

「青天を衝け」。この時点では田無は登場しておりませんが、決してのんびりした毎日ではなかったようです。

というのは、幕府の統治力が急降下し、各藩主や商人たちが米を備蓄するようになり、米の価格が高騰し、庶民の生活を圧迫。1866年に名栗村で大規模な一揆(武州世直し一揆)があり、勢いに乗った暴徒は東久留米の柳窪や志木の引又に達しました。柳窪では下田半兵衛率いる田無農兵隊が治安出陣し、鎮圧する事変が起きました。

田無農兵隊が当地の代官、江川太郎左衛門の元で組織され、現西東京市南町6丁目7のフランスベッド付近の低湿地で軍事訓練が行われました、

2021年05月21日

田無の幕末2 大政奉還への流れ

2A.

幕末の田無(その時時代は動きそうになった)

「青天を衝け」は見どころがありましたね。

百姓の身分の栄一と喜作を慶喜に会わせようと、平岡園四郎が「お前らは馬に負けねぇよう駆けろ。走って走って、どうにか姿をお見せして、名を名乗れ」などと画策をして、引き合わせるシーン。

どうやら史実に基づいているようです。

まだ、この時点では田無は登場して参りません。ガク!

話が前後しないように、西東京市在住の郷土史家、工野正樹さん著「振武軍と御抱組(おかかえぐみ)」をペースメーカーにさせて頂きます。

2B.その頃の時代背景

一橋家に仕えることとなった栄一(24)喜作(26)の恩人、園四郎は1864年6月京都で水戸藩士に斬殺されてしまいます。

藩内でも勤王派と佐幕派が凄惨な粛清合戦を繰り広げていたのです。

栄一と喜作は出世を重ね、慶喜(写真)が1866年に15代将軍となった翌年1月、栄一はバリ万博に日本国代表として派遣される慶喜の弟、昭武(14)の使節団(写真)の会計係として渡欧します。

赤丸が栄一で、外国人はシーボルトの息子、使節団通訳のアレクサンダー・シーボルト。

一方、喜作は国内で幕府と朝廷の融和策(公武合体論)で、薩摩長州を中心とする倒幕派を牽制し、国内の安定をはかろうと雄藩や宮廷で工作を進めます。

1867年10月14日、将軍慶喜は薩長の意表をつくかたちで、朝廷に対し「政治と軍事の最高責任者としての将軍職を返上致します」と大政奉還を行います。

幕府がこの時点で消滅しましたので「倒幕」、つまり幕府を軍事的に倒す「大義」も消滅しました。

頭を抱える西郷、大久保、木戸、岩倉ら倒幕勢力の首脳陣。

それを想像してニンマリとほくそ笑む元将軍の徳川慶喜。

この時点では薩長に対して徳川慶喜の老獪な「技あり」が見事に決まりました。つづく。

2021年05月20日

幕末の田無1 渋沢栄一よりも喜作

幕末の田無(その時時代は動きそうになった)

NHK大河ドラマ「青天を衝け」視聴率高いようですね。

主人公の渋沢栄一の一族と我が田無保谷は、そこそこ関係がありまして、ひょっとすると田無宿がドラマに登場する可能性があります。

田無地方史研究会の一員としては、このチャンスに無理やりドラマと田無・保谷(ほぼ田無)を結び付けて幕末の田無を紹介させて頂こうと思います。

話が前後しないように、西東京市在住の郷土史家、工野正樹さん著「振武軍と御抱組(おかかえぐみ)」をペースメーカーにさせて頂きます。

1.一橋家と田無

1863年当時、江戸の千葉道場玄武館で剣を学んでいた渋沢栄一と従兄の渋沢喜作は縁あって水戸一橋家御用人、平岡園士郎を尋ね、翌年一橋家に仕えることとなりました。

農民転じて武士に。千葉道場といえば西東京市内に子孫の女性がおられます。

更に、水戸藩江戸屋敷には当時の田無村名主下田半兵衛が出入りしており、下肥のビジネスを広く展開しておりました。

ここで下田半兵衛と両渋沢が対面しているか否かは分かりません。

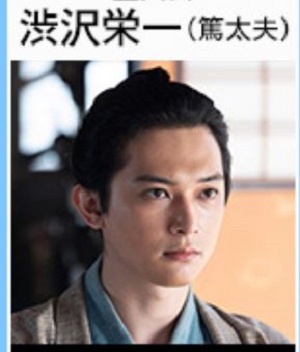

実物の渋沢栄一と渋沢喜作の写真は俳優さんの下の写真です。つづく。

NHK大河ドラマ「青天を衝け」視聴率高いようですね。

主人公の渋沢栄一の一族と我が田無保谷は、そこそこ関係がありまして、ひょっとすると田無宿がドラマに登場する可能性があります。

田無地方史研究会の一員としては、このチャンスに無理やりドラマと田無・保谷(ほぼ田無)を結び付けて幕末の田無を紹介させて頂こうと思います。

話が前後しないように、西東京市在住の郷土史家、工野正樹さん著「振武軍と御抱組(おかかえぐみ)」をペースメーカーにさせて頂きます。

1.一橋家と田無

1863年当時、江戸の千葉道場玄武館で剣を学んでいた渋沢栄一と従兄の渋沢喜作は縁あって水戸一橋家御用人、平岡園士郎を尋ね、翌年一橋家に仕えることとなりました。

農民転じて武士に。千葉道場といえば西東京市内に子孫の女性がおられます。

更に、水戸藩江戸屋敷には当時の田無村名主下田半兵衛が出入りしており、下肥のビジネスを広く展開しておりました。

ここで下田半兵衛と両渋沢が対面しているか否かは分かりません。

実物の渋沢栄一と渋沢喜作の写真は俳優さんの下の写真です。つづく。