2014年07月25日

地名 田無の由来。

西東京市の公式WEB SITEでは田無の由来をほぼ以下のように紹介しています。

田無の語源については様々な説がありますが、定説は得られていません。

地域一帯が「田のない」ところであり、その核心地域として「田無」の名称が残ったと考えるのが、もっとも一般 的な解釈です。

湧水の流れが浅い階段状の「棚瀬」になっていたからとする説もあります。

「田を成す」ことが、「たなし」になったとする説。

年貢の収奪がとくに激しく、種籾すらも取られてしまったため、「種なし」の村と呼ばれ、それが「田無」に変化したとする伝承。

結論として定説はないわけです。

「田無」の地名が見られる最古の文献は、 永禄2年(1559)の後北条家の文書「小田原衆所領役帳」です。

ちなみに永禄2年(1559)は以下のような年でした。

織田信長が尾張を統一し

絵師 狩野元信が死去し

関が原の西軍知将 大谷吉継が生まれた。

2014年07月14日

2014年07月13日

近辻代表 2講演会で田無保谷をレクチャー。

当会代表で西東京市文化財保護審議会委員・下野谷遺跡保存協会会長でもある近辻 喜一さんが郷土史研究家として

西東京市男女平等推進センターのアラ還世代企画『男塾』で講師をつとめました。

第1回 知ってほしい!これからを過ごす地元、田無・保谷の歴史(講演会)

テーマ 「田無のルーツをさぐる」

故郷がいっぱい/御白土を運ぶ/街道筋へ強制移住/領主もいっぱい/ようやく水が来た

平成26年6月17日(火曜日)午前10時から正午(終了しました。)

住吉会館ルピナス2階 研修室

第2回 講師と巡る宿場町たなし 旧名主・下田家、総持寺、田無神社(見学会)

テーマ 見学 「宿場町たなし」

旧名主下田家→総持寺→田無神社→柳沢宿

平成26年6月24日(火曜日)午前9時30分から正午(終了しました。)

田無駅2階改札口に集合

西東京市男女平等推進センターのアラ還世代企画『男塾』で講師をつとめました。

第1回 知ってほしい!これからを過ごす地元、田無・保谷の歴史(講演会)

テーマ 「田無のルーツをさぐる」

故郷がいっぱい/御白土を運ぶ/街道筋へ強制移住/領主もいっぱい/ようやく水が来た

平成26年6月17日(火曜日)午前10時から正午(終了しました。)

住吉会館ルピナス2階 研修室

第2回 講師と巡る宿場町たなし 旧名主・下田家、総持寺、田無神社(見学会)

テーマ 見学 「宿場町たなし」

旧名主下田家→総持寺→田無神社→柳沢宿

平成26年6月24日(火曜日)午前9時30分から正午(終了しました。)

田無駅2階改札口に集合

2014年07月06日

7月20日月例会

月例会のお知らせ

下記により月例会を開きますので、ご参加ください。

記

日時 平成26年7月20日(日)午後2時

場所 西東京市中央図書館会議室

田無駅南口徒歩5分

議題

①資料紹介

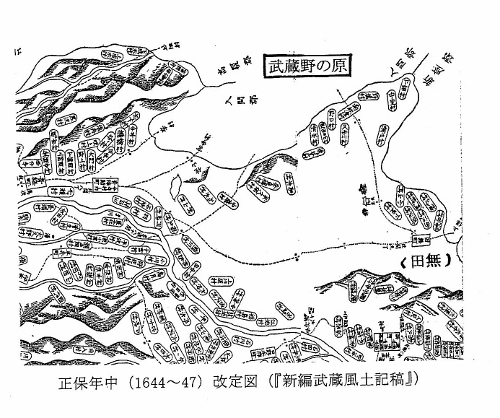

今回の特集は正保国絵図(しょうほうくにえず)。

正保国絵図とは江戸幕府が、諸大名に命じて国単位で作らせた国絵図。これに基づき、正保日本図(日本総図)が作成されました。

原本の大半と総図は、皇国地誌編纂中の1873年(明治6年)、皇城火災により消失したが、複製(国立歴史民族博物館所蔵)が伝わっている。

現存する国絵図は、羽後、出羽、秋田、仙北、出羽六郡、庄内三郡、新庄領、奥州南部十郡、南部領、山城、摂津、安芸、対馬、筑後、豊後。

また、提出もととなった各地の大名家ゆかりの原本の原本や、写本が残されている。以上解説Wikipediaより引用。

テーマとしては「谷戸からの移住」について語らいます。

田無村年代記(年不詳)はその冒頭で、「人皇百八代 後陽成院御時、慶長元丙申年同二丁酉年、田無村北谷戸より此道筋江御当地為御用罷出相勤候よし」と、田無村住人が北谷戸から青梅街道筋へ移住したことを伝える(慶長一一年・同一二年が正しい)。

さらに年代記は、「同三戌年、鎮守尉殿大権現北谷戸道宮山より当村下出口海道北ニ御宮写シ初而祭礼有之、右両所とも田中市郎右衛門様御知行也、尤少々之御幣面あり」と、正保三年(1646)に鎮守を遷座したことを記す。当時、田無は四給の村である。

すなわち、1606年から1646年までの間に、この移住が実行されたものと考えてよい。正保国絵図の写しといわれる「日本分図」にも、青梅街道が所沢街道と分かれるあたりに田無町の記載がある。

元禄二年(1689)に御領検地があり、青梅街道に沿う屋敷割りを復元することができる。町の中心部に有力者の集住がみられるなど、領主の主導による一斉移住だったことをうかがわせる。玉川上水からの分水が流れる、元禄期の田無村の戸数は170軒ほどだった。

②その他

平成26年7月6日

田無地方史研究会

近辻喜一

188-0011西東京市田無町7-2-11

℡042-461-0534

benkc@jcom.home.ne.jp